Auswärts fahren bietet in unserem komplett verplanten Alltag eine Möglichkeit, Unplanmäßiges geschehen zu lassen, überraschend positive Erlebnisse zu sammeln oder auch negative Erfahrungen zu machen. An dieser Stelle berichte ich über meine rein subjektiven Eindrücke rund um die jeweilige Auswärtsfahrt, jeweils mit ein wenig Abstand betrachtet – eine Spätlese eben!

01 Hin und weg:

Als ich vor mehr als drei Jahren im Oktober 2018 meine erste „Spätlese“ verfasst hatte, war an Geisterspiele noch nicht zu denken. Zwischen Januar 2020 und August 2021 pausierte sie aus bekannten Gründen. In dieser Saison gab es mittlerweile wieder ein paar Ausgaben. Daher habe ich mich nun für diese Spielzeit entschieden, auch eine Spätlese zu verfassen, sobald auch nur ein halbwegs realistischer Plan im Vorhinein bestand, das besagte Auswärtsspiel zu besuchen.

Bei der Terminierung des Bayern-Spiels sah alles gut aus. Die zugelassene Auslastung der Stadien wurde sukzessive hochgefahren. Die Kontrolle der digitalen Zertifikate funktionierte. Von Superspreader-Events rund um das Grün wurde nicht berichtet. Allerdings stiegen die Inzidenzen jeden Tag an. Ich selbst war zu dieser Zeit in Sri Lanka am Reisen. Vielleicht hat mich der dort herrschende Pragmatismus beim Umgang mit Corona (über die Regierung meckern bei zeitgleich 95% Ü16-Erstgeimpften) auch so optmistisch gestimmt?

Um mein Budget zu schonen und trotzdem mit der Bahn nach München düsen zu können, kaufte ich daher in Sri Lanka mein Online-Ticket bereits Anfang November. Die Bahn bietet grundsätzlich drei verschiedene Preislevel an. Den „Super-Sparpreis“ kann ich nicht wirklich empfehlen. Er ist nicht erstattbar und die City-Ticket-Option für BahnCard-Inhaber:innen, sprich die Möglichkeit, mit dem ÖPNV zum endgültigen Ziel, also in diesem Fall zum Kurt-Landauer-Stadion zu fahren, ist auch nicht enthalten. Schließlich deckt ein Ticket beim FC Bayern nie den ÖPNV ab. Der „Flexpreis“ hingegen, den man bis 5 Minuten vor Fahrtantritt kaufen kann, ist so teuer, dass es sich in normalen Zeiten wirklich immer lohnt, direkt nach Terminierung des Spieltags den „Sparpreis“ zu buchen. Für weniger als 50 Euro gab es diesmal ab Mainz eine Hin- und Rückfahrt mit guter Verbindung. Da wir zu zweit unterwegs sein wollten, investierten wir ferner in eine Sitzplatzreservierung. Schließlich sind die Züge teilweise wieder gut gefüllt und in der aktuellen Situation ist es ganz nett, wenn die Person auf dem Nebenplatz aus demselben Haushalt stammt.

Man könnte zwar bei den aktuellen Diskussionen meinen, der FC Bayern residiert mittlerweile in Katar, aber noch wird im Freistaat Bayern gekickt. Wieso eigentlich Freistaat? Neben Bayern tragen noch Thüringen und Sachsen diesen Zusatz. In der aktuellen Situation eine besonders delikate Angelegenheit, wenn man deren Inzidenzen betrachtet und die Freiheiten, die deswegen dort eingeschränkt werden. Laut Bundeszentrale für Politische Bildung tragen diese Länder den Zusaätz, weil sie sich „von einer Herrschaft befreit“ haben. Von der Corona-Domina lassen sich aktuell in den drei Freistaaten allerdings ziemlich viele gerne beherrschen – denn die Impfquoten sind hier bundesweit am niedrigsten.

Anders als viele Fluggesellschaften, die es aktuell zulassen, das Ticket bis zum Reiseantritt gratis zu stornieren und das Geld erstattet zu bekommen, gilt bei der Bahn schon längst wieder die Erstattungsrichtlinie normaler Zeiten. Sprich, der „Sparpreis“ war für 10 Euro Gebühr in einen Gutschein umzuwandeln. Die Sitzplatzreservierung hingegen ist nicht erstattbar und so wurden zusätzlich 16 Euro in den Wind geschossen. Airlines erstatten solche „Ancillary Services“ übrigens gleich mit. Warum nur fahren so wenig Leute mit der Bahn? Vielleicht liegt es auch an ihrer Unflexiblität, denn nach München gibt es auch täglich ziemlich viele Flüge…just saying.

02 (N)immer nuff:

Der Hauptgrund, warum „Team Vorsicht“, aka der bayerische Ministerpräsident, Geisterspiele in seinem Freistaat forderte und bekommen hatte, lag weniger daran, dass im Stadion selbst eine Ansteckung droht. Vielmehr fürchtet man die Übertragung in überfüllten U-Bahnen nach Fröttmaning. Wie man eine solche Situation entschärfen kann, zeigten am vorangegangenen Spieltag die Namensvetter der MVG, nämlich die aus Mainz: Die Shuttle-Busse fuhren im Takt sehr spärlich gefüllt vom Hauptbahnhof in Richtung Stadion am Europakreisel. Hätte man in München den regulären U-Bahn-Takt auf der U6 beibehalten, wie bei einer vollen Stadionauslastung, dann setzten sich die zugelassenen 10 bis 15 Tausend Zuschauenden wohl keiner wirklichen Gefahr einer Übertragung aus – zumal ein Großteil der Fahrgäste ja auch Geimpft oder Genesen gewesen wäre. Wer fährt schon freiwillig in den Münchner Norden, wenn man eh nicht ins Stadion darf? Schließlich gibt es dort nur noch die Münchner Stadtentwässerung und den „Fröttmaninger Müllberg“ (kein Witz).

Aber in der aktuellen Situation zählen leider oftmals weniger Fakten als Bilder. „Solche Bilder möchten wir nicht mehr sehen!“, war der allgemeine Tenor vor ein paar Tagen. Gemeint waren nicht die verbotenen Aufmärsche im Freistaat Sachsen, sondern Kölsche Mädels und Jungs Seit an Seit im Müngersdorfer Stadion (allesamt Genesen oder Geimpft). Und so sieht man bis heute auch nichts zu Faninformationen zum Spiel in München in der Kategorie „Fans“ beim FSV Mainz 05. „Ob wir mit Fans nach München reisen oder nicht, ist doch egal“, so könnte man zumindest den Eindruck bekommen, wie ich finde. Irgendwo in der Flut derNewsletter und Push-Mitteilungen fand ich zwar einen Verweis auf die Bayern-Homepage, aber das Thema „Geisterspiel in München“ hätte man von Vereinsseite doch ein wenig aktiver angehen können. Wenigstens bot die Fanabteilung einen virtuellen Fantreff an.

03 Kon-Trolle

Zu kontrollieren, ob jemand Genesen, Geimpft, Geboostert und gegebenenfalls zusätzlich noch Getestet ist, hätten die Kontrollierenden am Stadioneingang sicherlich hinbekommen – das hat ja neulich in Dortmund mit 67.000 Zuschauenden auch prima geklappt. Daher zeigt die Ansetzung als Geisterspiel leider nur, wie aus „Team Vorsicht“ „Team Hilflos“ wurde. Fällt einem nichts mehr ein, muss halt Aktionismus her. Der Ministerpräsident bestätigte ja selbst in einer Talkshow, dass es seit jeher in Bayern eine große Zahl von Impfskeptikern gibt. Statt diese weiter zu beschimpfen, hätte man sich lieber mal ein Beispiel an den „Deppen der Nation“ genommen, denn im Bundesländer-Ranking ist die „Freie (!) Hansestadt Bremen“ eigentlich immer letzter – aktuell beim Impfen aber Deutscher Meister.

Dazu folgender Hinweis. Der Großteil der Menschen impft sich sicher weniger aus Solidarität denn aus Egoismus. Es ist statistisch gesehen einfach weit weniger wahrscheinlich, gesundheitliche Nachteile durch die Impfung als durch eine Infektion zu bekommen. Dies hat die große Mehrheit an Wissenschaftler:innen in den letzten Monaten anhand von Daten bewiesen. Um mehr geht es nicht.

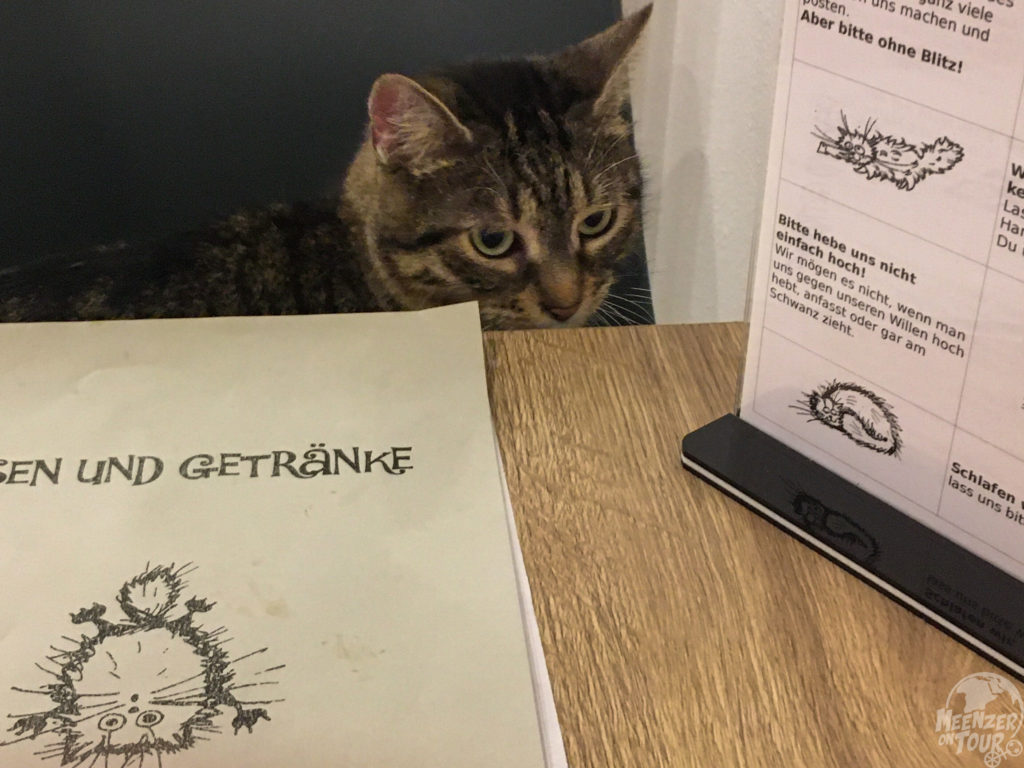

04 Kampf um den Mampf

Wer glaubt, dass wenigstens diese Ausgabe der Spätlese ohne eine ausführliche Behandlung des Themas „Essen“ auskommt, hat sich getäuscht. Schließlich gibt es hoffentlich auch Profiteure eines Geisterspiels, Tiere zum Beispiel.

Es ist anzunehmen, dass ähnlich wie beim abgesagten Oktoberfest auch, in der Summe tatsächlich weniger Hendl und Haxen konsumiert werden als im Stadion oder auf der Festwiese. Natürlich werden potentielle Stadiongänger:innen draußen etwas essen – aber vielleicht nicht unbedingt Hähnchen aus engen Käfigen oder Schweine aus der Massentierhaltung.

Schließlich gibt es gerade in München viel zahlungskräftiges Publikum, das sicherlich bereit wäre, für eine Bio-Wurst oder ein Steak bei dem man weiß, dass das Tier zuvor ein einigermaßen artgerechtes Leben führen durfte, einen höheren Preis zu zahlen als 2 Euro für eine Leberkässemmel, wie es sie zumindest in Mainz bisher gab. Fällt der Stadionbesuch aus, wird vielleicht zuhause gekocht und damit Fleisch gegessen, das im besten Fall höchsten Qualitätsstandards für Tiere entspricht oder in den immer noch geöffneten Restaurants der Münchner Schickeria. Davor oder danach kann man mit seinen ungeimpften Spezln übrigens noch Schuhe Shoppen gehen. Diese gelten in Bayern als „Artikel des täglichen Bedarfs“ (wieder kein Witz) und daher gibt es dort keine 3G-Regel, nachdem im Frühjahr ein Schuhhändler geklagt und der bayerische Verwaltungsgerichtshof dies am 1. April bestätigt hatte. (Kein) Aprilscherz auf bayerisch…

05 Käfighaltung

Statt alljährlich auf den „Ameisenfußball“ zu schimpfen (danke Rolf für die Wortprägung), den man im dritten Stock des Stadions im Gästeblock normalerweise konsumieren darf und vom Spiel mehr semi etwas mitbekommt, habe ich den Samstagnachmittag mit der Lektüre eines Fanzines verbracht. Schön, dass wir in Mainz auch in der aktuellen Lage permanent mit Lesestoff aus der Kurve versorgt werden. In besagtem Fanzine wurde auch eine Rezension verfasst: „Mit dem Kauf könnt Ihr als Nullfünfer nicht viel falsch machen, das Buch eignet sich sicherlich schön als Geschenk für das bevorstehende Weihnachten. Verschenkt doch einfach mal so etwas, bisschen mehr Aufmerksamkeit haben die Bücher über unseren Verein nämlich schon verdient“. Gemeint ist das jüngste Werk von Wortpiratin Mara Pfeiffer „Mainz 05: Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ – dem schließe ich mich gerne an, denn in Sri Lanka hatte ich genug Zeit für den Genuss des Buchs und eines weiteren netten Fanzines aus unserer kreativen Szene. Und natürlich wäre es FANtastisch, wenn unser Verein die Bücher, die sich um ihn drehen, auch im Fanshop anbieten würde.

Fazit: Der Jahrgang 2021/2022 zeigt, dass es auch ohne Spielbesuch genug zum Niederschreiben gibt!

Rot-weiße Grüße,

Christoph – Meenzer on Tour

Quellen:

Ausnahme im Freistaat: 2G-Regel-Chaos – nur in Bayern dürfen Ungeimpfte noch Schuhe kaufen – WELT